gestion et régénération naturelle assistée

Laisser pousser : l’autre façon de « planter »

La végétation spontanée, disponible “gratuitement“, est à l’heure actuelle très peu valorisée et exploitée alors que non seulement les végétaux ne coûtent rien, mais de surcroît, les frais d’entretien sont diminués voire annulés (rappelons que la destruction systématique des ligneux, notamment en bordure de voirie, coûte cher).

Par des techniques simples mais rigoureuses de sélection et de protection des jeunes arbres et arbustes,il est possible de constituer à peu de frais, un aménagement dont on orientera la forme et le développement : haie, alignement d’arbres, etc…

La végétation spontanée, qu’on qualifie souvent d’ordinaire ou de banale est un gisement précieux trop souvent sous-estimé. La nature est généreuse et la végétation qu’elle met à disposition est à l’heure actuelle très peu valorisée et exploitée alors que son utilisation est des plus simples, des plus adaptées, et des moins coûteuses.

La végétation « spontanée » (ligneux associés à une strate herbacée), qui se développe naturellement le long des rivières, des chemins, des bordures de parcelles, etc… présente de nombreux avantages :

- Permet le développement de végétaux spontanés plus adaptés au contexte local et plus résilients au changement climatique

- Selon les contextes, une croissance identique voire supérieure aux plantations

- Facilité de mise en oeuvre et coût moindre par rapport à une plantation

- Bilan carbone de l’opération nettement positif

- Ne coûte pas plus cher qu’un entretien «classique»

- Joue un rôle dans la régulation et l’épuration des flux d’eau

- Maintient les talus et limite les coulées de boue

- Tempère les excès climatiques, accueille la biodiversité et embellit le cadre de vie

arbre et paysage 32 vous accompagne

Un accompagnement technique

Nos conseillers technique vous accompagnent à la gestion de la végétation spontanée, à la mise en oeuvre de la régénération naturelle ou la restauration d’anciens éléments dégradés :

- Visite conseil et signature d’une convention

- Marquage (pose jalons, protection de l’existant, plantations « d’enrichissement »)

- Suivi sur plusieurs années (2 visites de suivi sur 3-7 ans)

Un dispositif subventionné et valorisé

Le dispositif d’accompagnement à la Régénération Naturelle Assistée est subventionné par la Région Occitanie, le Département du Gers et la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers.

Ainsi, le reste à charge est de 0,50€/ml (avec de possibles adaptations en fonction du mètre linéaire).

Aide à la régénération de haies spontanées (RNA) ou anciennes (restauration)

Comprend : conseil, jalons, fournitures plants d’enrichissement, suivi sur 3 ans

Un forfait au ml, dégressif pour les grands linéaires.

Tarif : 0,5 € / ml Aide du Conseil Régional de l’Occitanie incluse

Aide à la gestion et à l’entretien : haies, alignements, bosquets

Accompagnement en fonction des besoins : diagnostic-conseil, plan de gestion, …

- en bord de champs

- en bord de voirie

- en ripisylve

Tarif adapté selon les programmes et les aides mobilisables.

des techniques simples à mettre en œuvre

Lorsque l’on cesse de broyer les surfaces en herbe, un couvert ligneux s’installe spontanément, permettant ainsi de disposer rapidement et à moindres frais d’une végétation arborée et arbustive mais aussi de tout le cortège floristique et faunistique qui lui est associé.

Le coût de l’opération se résume alors à un entretien régulier de part et d’autre de la haie en devenir.

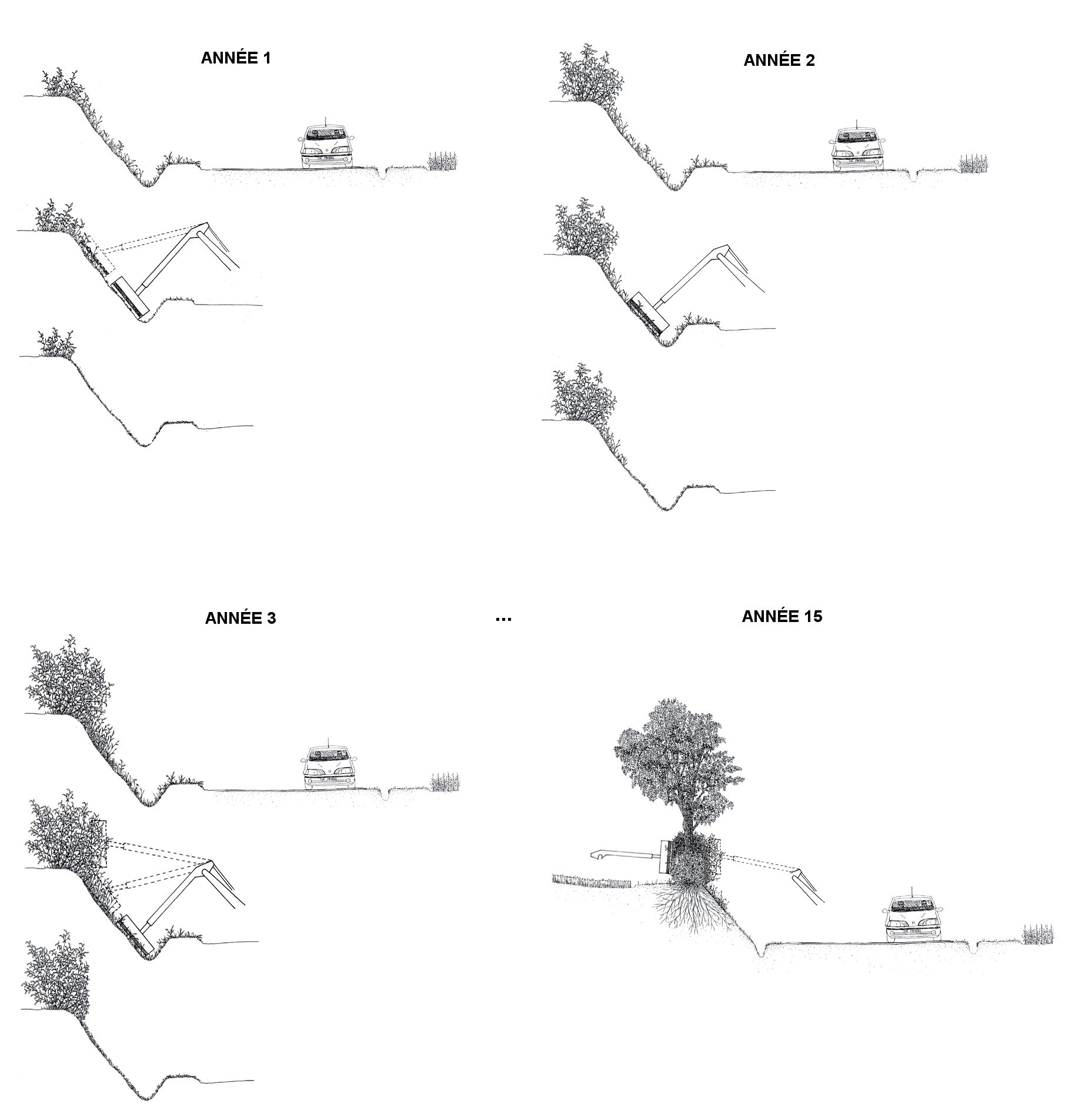

Les trames « grises » : routes et chemins

En bord de voiries, les hauts de talus se prêtent particulièrement à l’installation de la végétation ligneuse. Le fauchage ou broyage des accotements et de la base du talus sont évidemment maintenus pour des raisons de sécurité routière. On préconisera généralement, selon la hauteur du talus, de conserver 2 passes de bras d’épareuse à partir du fond de fossé et de maintenir la végétation sur le tiers supérieur du talus. Au bout de deux à trois ans, la végétation s’est normalement bien installée. Une contention latérale peut alors être nécessaire.

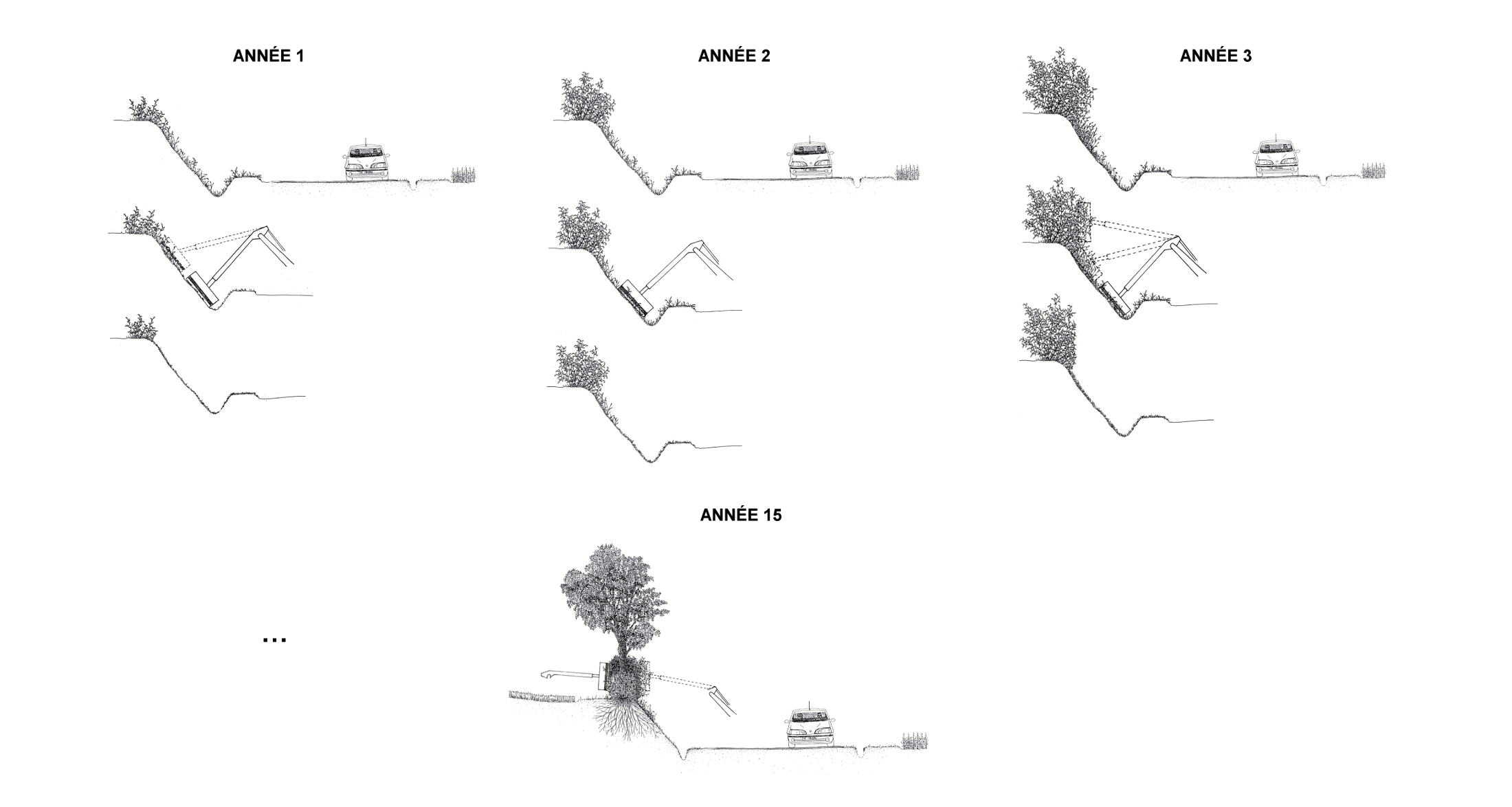

Les trames « bleues »

En bord de cours d’eau, on procèdera de même, en laissant la végétation s’installer sur les berges (ou partie de berges). On veillera à ne pas laisser s’installer certaines espèces considérées comme invasives ou dont le système racinaire trop superficiel n’est pas adapté au contexte de berges.

En bord de champs, le principe est le même. On maintiendra, en bord de talus, bord de fossé ou de ruisseau, une zone de non fauchage sur la largeur désirée. La végétation établie au bout de quelques années pourra alors être contenue latéralement pour délimiter son emprise.

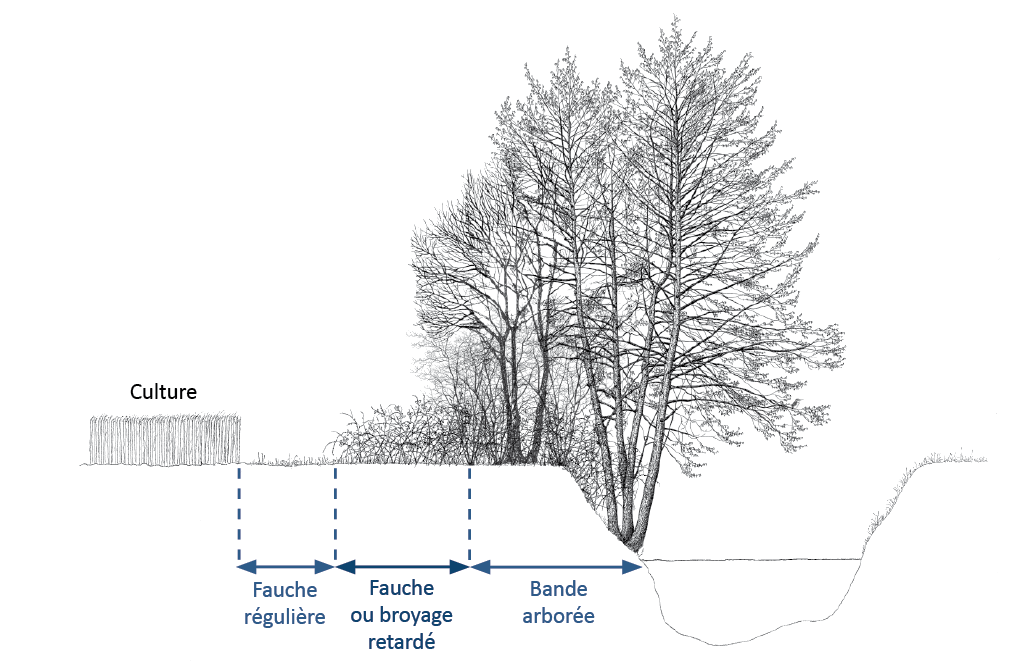

Entretien différencié des bords de voiries

Gestion différenciée entre bords de route et de champs, permettant à la végétation de haut de talus de se mettre en place pour constituer au bout de quelques années une haie équilibrée qui répondra aux enjeux (notamment érosion) et qui sera contenue pour ne pas gêner les usages riverains.

Entretien différencié des bords de rivières

La « ripisylve » (du latin « ripa » : rive, et « sylva » : forêt) désigne toutes les formations arborées qui se développent sur les rives d’un cours d’eau.

La ripisylve a de nombreuses fonctions : maintien des berges et protection du lit, limitation de l’évaporation, atténuation des phénomènes de crues, amélioration de la qualité des eaux, …

Une ripisylve fonctionnelle fait au minimum la largeur du lit mineur de la rivière. Il faut la gérer de manière différenciée. On peut :

- faucher régulièrement une largeur d’outil contre la parcelle cultivée (si possible après floraison, voire fructification

- broyer tous les ans ou plus, une bande que l’on laisse en friche mais que l’on ne veut pas laisser coloniser par les arbres (espace favorable à la biodiversité et en particiulier au gibier)

- laisser en arbre ou en régénération naturelle la bordure directe des berges